【2026年版】高松市の生前対策“最初に読むべき結論”|司法書士が示す失敗しない7ステップ

高松市の生前対策は、「元気なうちに、正しい順番で行う」ことが最重要です。

結論として、生前対策は次の7つを順に進めれば、大きな失敗は避けられます。

高齢化が進むなか、「独身で子どももいない場合、万一のときに誰が自分のことを見てくれるのか」「財産はどうなってしまうのか」といった不安を抱える方は少なくありません。相続人がいない、あるいは兄弟姉妹や甥姪が遠方に住んでいるなど、頼れる身内が限られるケースでは、生前の準備が欠かせません。今回は、独身で高齢の方をペルソナに設定し、司法書士として行える具体的な生前対策コンサルティングの流れをご紹介します。

目次

1.相談者のプロフィールと悩み

2.課題の整理:独身高齢者特有のリスク

3.生前対策の選択肢

(1)遺言書の作成

(2)任意後見契約

(3)死後事務委任契約

(4)信託を利用した財産管理

4.専門家によるコンサルティングの進め方

5.ケーススタディ:最適解の提案

6.まとめ

7.よくある質問(FAQ)

1. 相談者のプロフィールと悩み

今回のペルソナ(サービスや商品を利用する典型的なユーザー像を、架空の人物として具体的に設定したものです。 )は高松市在住の70代男性Aさん。結婚歴はなく、子どももいません。兄弟はいますが、全員が他県に在住しており、日常的な交流はほとんどありません。Aさんは退職後も一人暮らしを続けており、今後の生活や万一のときに備えたいと考え、相談に訪れました。

Aさんの悩みは大きく分けて3つです。

2. 課題の整理:独身高齢者特有のリスク

独身高齢者の場合、次のようなリスクが想定されます。

これらの課題を放置すると、望まない形で財産が処分されたり、生活に支障をきたす恐れがあります。そこで、生前の段階で法的に有効な対策を講じる必要があります。

3. 生前対策の選択肢

(1) 遺言書の作成

相続人がいない場合でも、遺言書を作成しておけば、自分の財産を信頼できる友人や団体へ遺贈することが可能です。公益法人や地域団体に寄付を希望する方も多く見られます。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも選択できますが、確実性を重視するなら公正証書遺言が推奨されます。

(2) 任意後見契約

将来、判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人を後見人として事前に指定する制度です。財産管理や医療・介護の契約をスムーズに行うことができます。特に独身の方にとって、任意後見は安心の柱となります。

(3) 死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀や納骨、家財道具の処分、行政手続きなどを委任する契約です。身寄りが少ない方にとっては不可欠な制度であり、安心して人生の最期を迎えるための重要な準備です。

(4) 信託を利用した財産管理

財産の一部を信託として託し、生活費や医療費に充てる方法も考えられます。信託を使えば、信頼できる人に柔軟な財産管理を依頼でき、安心感が増します。

4. 専門家によるコンサルティングの進め方

司法書士・行政書士としては、まず相談者の現状を丁寧にヒアリングします。Aさんの場合、次のような手順で進めました。

このように「個別事情に合わせたコンサルティング」を行うことで、制度の選択がより明確になります。

5. ケーススタディ:最適解の提案

Aさんには次のような組み合わせを提案しました。

この3本柱により、生前・死後の両方で安心を確保できる体制が整いました。Aさんも「自分の意思が形になることで不安が軽減された」と満足されました。

6. まとめ

独身高齢者にとって、生前対策は「安心して老後を過ごすための必須条件」といえます。遺言、任意後見、死後事務委任の3つを組み合わせることで、生活の安心・死後の安心・財産の行先の安心がすべて確保できます。専門家と一緒に考えることで、希望に沿ったオーダーメイドの生前対策が可能になります。

7. よくある質問(FAQ)

Q: 相続人がいないと財産はどうなりますか?

A: 相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。ただし遺言を作成すれば、希望する団体や個人に財産を残せます。

Q: 任意後見契約と法定後見はどう違いますか?

A: 任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人を指定できる制度、法定後見はすでに判断能力が低下した場合に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

Q: 死後事務委任契約で依頼できる内容には制限がありますか?

A: 葬儀や納骨、役所への届け出、公共料金の精算など幅広く委任できますが、相続手続きは含まれません。

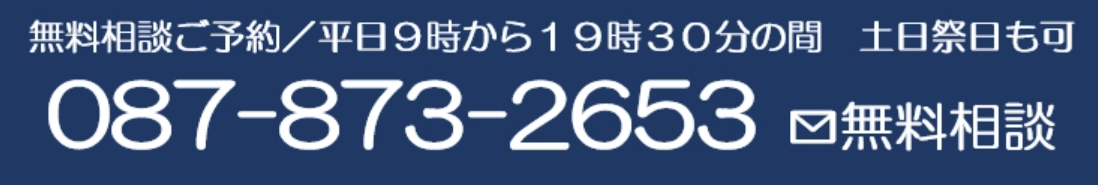

(無料相談会のご案内)

生前対策は一人で悩んでいても解決できるものではありません。当事務所では、相続・後見・遺言に関するご相談を随時受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

高松市の生前対策は、「元気なうちに、正しい順番で行う」ことが最重要です。

結論として、生前対策は次の7つを順に進めれば、大きな失敗は避けられます。

「生前対策って何をすればいいの?」「相続が起きてから考えれば大丈夫?」

香川県でこうした疑問を持つ方は非常に多いですが、結論から言えば 生前対策は"相続が起きる前"にしかできない唯一の準備です。2024年から相続登記が義務化され、2026年現在は「何もしない」ことで家族が不利益を受ける時代に入りました。この記事では、香川県の実情と法律を踏まえ、生前対策の正しい定義・全体像・やるべきことの優先順位を司法書士の視点で解説します。

結論から言うと、生前対策は「元気なうち」に、順番を間違えずに進めることが何より重要です。

善通寺市でも、相続や認知症をきっかけに「もっと早く準備しておけばよかった」という声は少なくありません。本記事では、2026年時点の最新制度を踏まえ、善通寺市で後悔しないための生前対策を、初心者の方でも実行できる形で整理しました。まず何から始めるべきか、期限はいつか、誰に相談すべきかを明確に解説します。

結論:

高松市での生前対策は「遺言・相続登記の準備・判断能力低下への備え」の3点を今のうちに整えることが最優先です。